Introducción

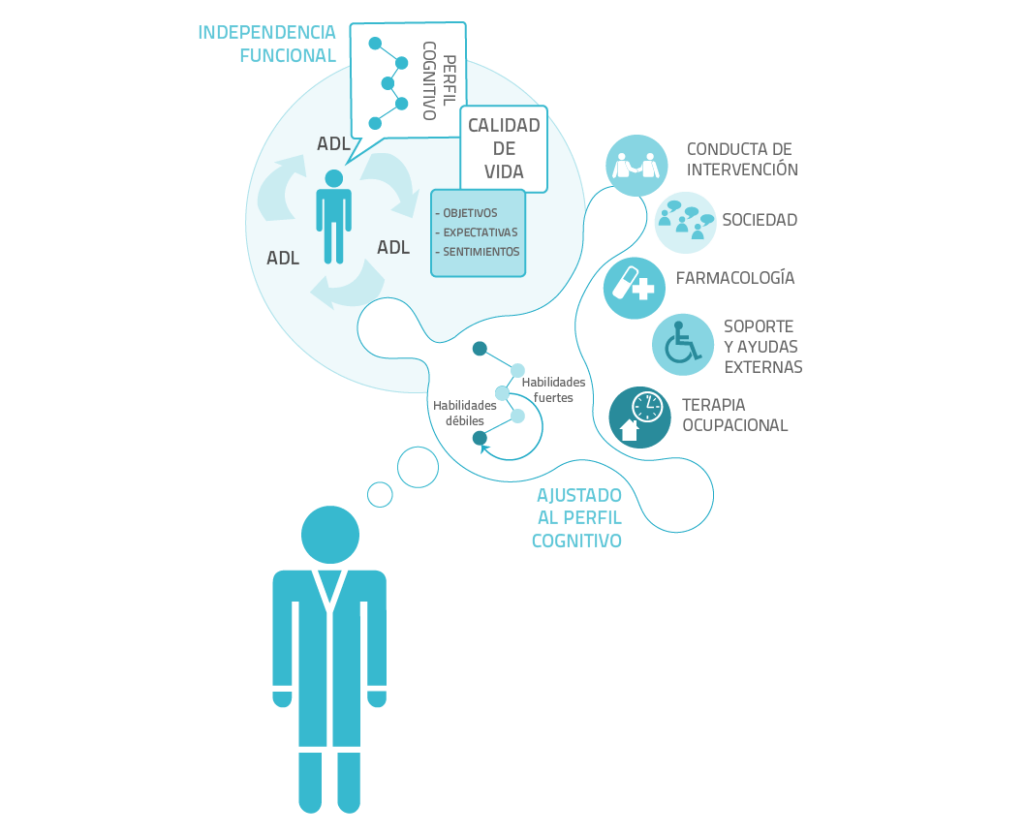

La meta de la rehabilitación neuropsicológica es mejorar el desempeño funcional de una persona y compensar los déficits cognitivos resultantes de un daño cerebral con la finalidad de reducir las limitaciones funcionales, aumentando la habilidad de las personas para realizar actividades de la vida diaria (Bernabéu & Roig, 1999). El propósito final es la mejora de la calidad de vida de las personas (Christensen, 1998; Prigatano, 1984; Sohlberg & Mateer, 1989).

Las operaciones cognitivas están interrelacionadas y son interdependientes en un nivel anatómico cuando han de darse respuestas funcionales. Implican múltiples tipos y niveles de procesamiento. Cuando una actividad externa o interna se lleva a cabo se combinan redes neuronales de mundo pequeño, bien de manera modular o a través de redes a gran escala. Estas combinaciones reclutan procesos neuropsicológicos específicos que son llevados a cabo para la ejecución. Desde el reconocimiento visual a los procesos de iniciación de la conducta (automáticos o no), el control de impulsos, o el desarrollo de estrategias metacognitivas que planean un comportamiento. Por lo tanto, desde un punto de vista aplicado es lógico formular actividades de rehabilitación que cubran todo el rango de procesos, de manera discreta pero también holística.

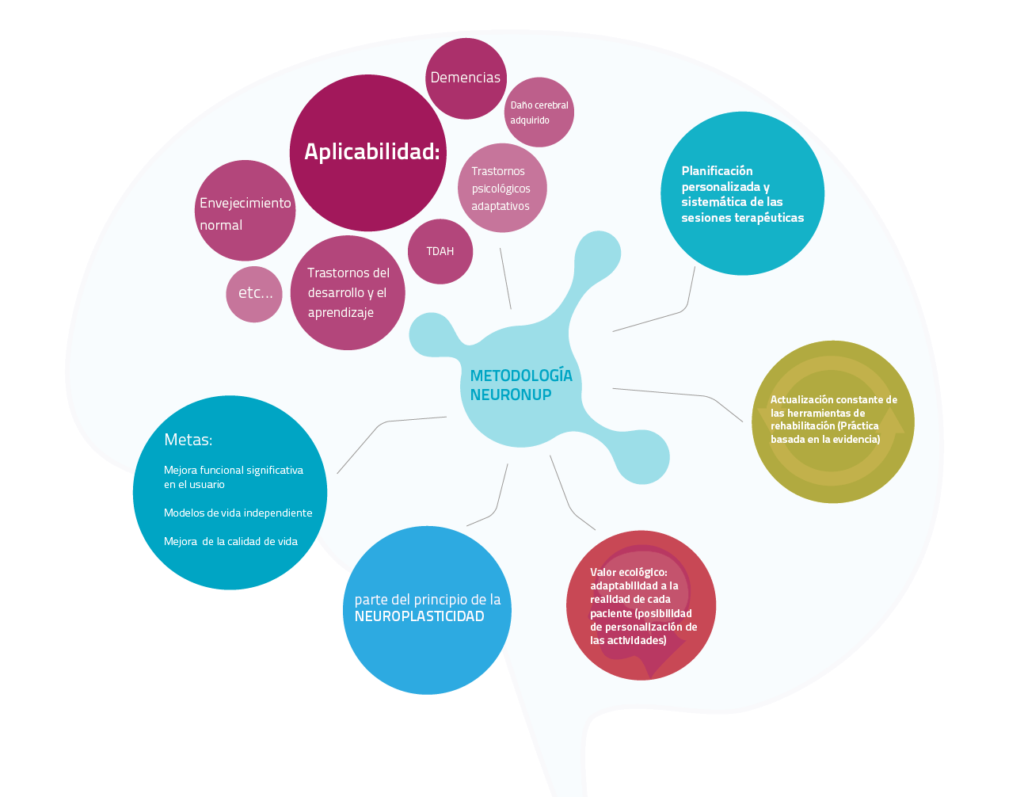

La meta de NeuronUP es el diseño de esas actividades identificando los constructos, operaciones y funciones (Burgess et al., 2006) implicados en diferentes actividades humanas con la finalidad de calibrarlas en el proceso de rehabilitación. De esta manera queremos proveer al terapeuta de una base de datos de actividades útiles para la rehabilitación neuropsicológica y la terapia ocupacional. Estos materiales están integrados en una plataforma comprehensiva y flexible para los profesionales, que podrán diseñar los programas de intervención de una manera individualizada.

NeuronUP se creó como respuesta a una serie de cuestiones urgentes en el campo de la rehabilitación neuropsicológica, con el ánimo de integrar aspectos clínicos y experimentales. En línea con la necesidad de llevar a cabo una evaluación neuropsicológica más ecológica (Tirapu, 2007) que permitiese a los clínicos tener medidas funcionales (representativas y generalizables) fiables de la condición de las personas que acudían a la consulta clínica, emerge una línea de pensamiento acorde en el campo de la rehabilitación. Su objetivo principal es el uso de contenidos ecológicos motivacionales y personalizables en el proceso de la estimulación y la rehabilitación neuropsicológicas (Wilson, 1987; 1989).

Validez ecológica

No deja de ser irónico que el concepto de validez ecológica surgiese de la investigación experimental. En un principio este término aparece como el grado de relación entre una señal proximal y una variable distal en los experimentos sobre percepción visual (Brunswick, 1956). El concepto ha evolucionado a lo largo de los años para referirnos (Kvavilashvili & Ellis, 2004) a un tipo de actividades que cumplan los principios de representatividad (grado de solapamiento en forma y contexto entre la actividad propuesta y la tarea “real”) y generalización (capacidad que tiene esa actividad para predecir la ejecución en actividades reales que le sirven de modelo). En el campo de la rehabilitación neuropsicológica el principio de generalización también se utiliza con otro significado: sería la propiedad de “transferencia” (el entrenamiento en una tarea supone un beneficio cognitivo en un proceso que se transfiere a dominios diferentes al entrenado originalmente).

Existen tres niveles de generalización:

- Nivel 1. En el que se preservan los resultados de sesión a sesión, en actividades y materiales que son los mismos.

- Nivel 2. En el que existe un progreso en tareas similares a la entrenada, pero que difieren de ella.

- Nivel 3. En el que se produce una transferencia de la ganancia en las operaciones y funciones entrenadas a otras actividades de la vida diaria diferentes.

En NeuronUP diseñamos materiales que impliquen actividades y situaciones de la vida diaria relacionadas no sólo con los constructos y operaciones neuropsicológicos básicos, sino también con variables de funcionalidad específica (Yantz, Johnson-Greene, Higginson & Emmerson, 2010). Las actividades de la vida diaria requieren operaciones neuropsicológicas específicas, de ahí la importancia de entrenar también procesos básicos.

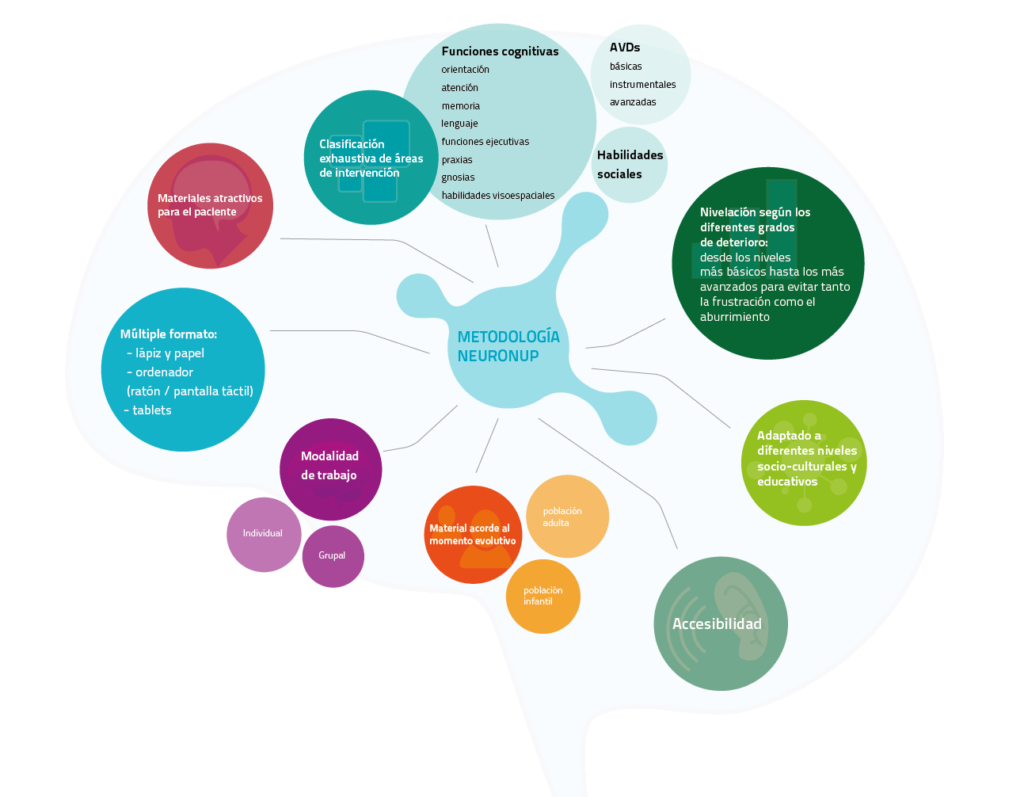

Exhaustividad

Para hacer una rehabilitación neuropsicológica estratégica es necesario analizar exhaustivamente el perfil cognitivo de la persona que acude a rehabilitación. Esto nos permite realizar una valoración de los puntos fuertes y débiles en dicho perfil y establecer los objetivos prioritarios junto con el paciente y su entorno. Siguiendo esta premisa en NeuronUP hemos diseñado un árbol de clasificación de actividades exhaustivo que abarca 40 procesos neuropsicológicos, divididos en once funciones y áreas de intervención. La planificación de las actividades de rehabilitación y de los tiempos, dificultad e intensidad del tratamiento deben encontrarse bajo el control del terapeuta, que es quien ajusta todos estos parámetros en base a la evolución del paciente (Muñoz-Céspedes & Tirapu, 2004). NeuronUP adopta este principio como una de sus bases en la aproximación a los procesos de rehabilitación. La planificación de las actividades de rehabilitación y de los tiempos está bajo el control del terapeuta” NeuronUP Marco teórico: Conceptos Generales 5 Incorporando las observaciones generales sobre rehabilitación neuropsicológica realizadas por Muñoz-Céspedes & Tirapu (2001) en NeuronUP entendemos prioritario:

- La calibración de la complejidad de las actividades.

- La división de las tareas en sus diferentes parámetros.

- La redacción de instrucciones claras y sencillas que ayuden a dar estructura a la tarea y a su ejecución. En caso de que el lenguaje usado no sea adecuado para nuestro paciente puede individualizarse.

- La accesibilidad a los recursos como parte de un tratamiento menos costoso en términos de tiempo, dinero y desplazamiento.

Beneficios de la rehabilitación a través del ordenador

Por qué usar una plataforma web de rehabilitación? Aunque es incorrecto pensar en NeuronUP como algo completamente basado en ordenador (puesto que hay actividades imprimibles), creemos que existen beneficios asociados al uso de este tipo de formatos. NeuronUP es una herramienta que ayuda al terapeuta y no un sustituto. Una incorrecta aplicación por parte del terapeuta (poca supervisión, mal ajuste de la planificación al perfil del paciente, formato incorrecto, uso exclusivo de la plataforma para la rehabilitación, etc.) supondrá un mal resultado, independientemente del recurso que se esté usando. Los beneficios principales del uso de ordenador en rehabilitación son (Ginarte-Aria, 2002; Lynch, 2002; Roig & Sánchez-Carrión, 2005):

• Permitir el control preciso de algunas variables como por ejemplo el tiempo de exposición a un estímulo y el tiempo de reacción permitido. Ello permite un mayor control de la evolución del paciente.

• La colección de datos es más consistente y eficaz, lo que permite un análisis más fluido de los datos. Este es un componente importante en el diseño de planes estratégicos de rehabilitación neuropsicológica.

• Los estímulos presentados son más atractivos, lo que incrementa la motivación de los individuos. La personalización de las actividades, tanto en nivelación como en forma, es imprescindible para la rehabilitación estratégica.

• Integración de materiales multimedia, lo que permite terapias multiformato.

• Provee un feedback adecuado y preciso, permitiendo la construcción de un sistema interactivo. Este aspecto también está implicado en la conciencia de déficits.

• Permite la conexión de periféricos para problemas visuales o motores, entre otros.

• Permite el entrenamiento en un ambiente desinstitucionalizado, desmarcando la rehabilitación de un ambiente hospitalario.

• Permite la flexibilidad puesto que los materiales basados en ordenador pueden ser programados en una interfaz sencilla. Con NeuronUP puedes modificar parámetros de las actividades como el tipo de estímulos utilizados, el nivel de dificultad, el tiempo de exposición a los ejercicios, etc. Todo ello basándote en las necesidades y puntos fuertes específicos de tu paciente.

• Los programas de ordenador tienen (o deben tener) un coste-beneficio razonable: ahorrar tiempo al terapeuta (recursos del centro) y evitar el gasto de recursos que tiene el paciente (intervención en el hogar).

«Teniendo sólo en cuenta la esfera cognitiva es un enfoque insuficiente.»

¿Cuáles son los principales problemas prácticos asociados a la rehabilitación con ordenador, y cómo hemos intentado corregirlos?

- Planteamos un SISTEMA flexible, donde el terapeuta puede modificar los parámetros de la actividad, y acceder a las actividades apropiadas para cada paciente. De esta manera evitamos que se apliquen las actividades de una manera rígida e inapropiada (Ginarte Arias, 2002).

- Adaptamos los contenidos al momento evolutivo de la persona que lleva a cabo la rehabilitación (Tam & Man, 2004). El sistema experto permite la selección de actividades adaptadas al lenguaje, el nivel educativo, el tipo de deterioro cognitivo y lesión, etc.

- Conceptualizando la tecnología como una herramienta, y no un fin en sí misma. El uso de plataformas y programas de rehabilitación no es sustitutivo del contacto, apoyo, esfuerzo y supervisión del terapeuta.

- Promocionando una herramienta que esté en continua actualización, adaptando las aportaciones del cliente de manera rápida (Sánchez Carrión, Gómez Pulido, García Molina, Rodríguez Rajo & Roig Rovira, 2011). Considerar una intervención que sólo tenga en cuenta la esfera cognitiva sin el reconocimiento de los factores psicosociales, emocionales y comportamentales asociados es una aproximación insuficiente a la rehabilitación neuropsicológica (Salas, Báez, Garreaud, & Daccarett, 2007).

Las tecnologías de soporte para la cognición están siendo utilizadas para el entrenamiento de un amplio rango de actividades, desde la comunicación verbal a la participación social (Gillespie, Best & O´Neill, 2012). Su uso ha evolucionado de juegos y actividades de primera generación a tecnología de cuarta generación, en la que la intervención grupal y la rehabilitación de realidades funcionales y ecológicas son parte de un modelo holístico. Para Lynch (2002), estas nuevas actividades deben usarse para rehabilitar tareas asociadas a las actividades de la vida diaria.

Las tecnologías para la rehabilitación basadas en ordenadores pueden ser usadas en un amplio espectro poblacional. Cole (1999) enfatizó la necesidad de que las interfaces fueran amistosas y altamente personalizables, y recomendó su uso si cumplían estas propiedades (Cole, Ziegmann, Wu, Yonker, Gustafson & Cirwithen, 2000). Debido a esa heterogeneidad, los materiales y guías usados en las tecnologías de la rehabilitación deben ser adaptados en términos de complejidad: número y dificultad de “puntos de toma de decisiones”, secuencias de información, y otros (LoPresti, Mihailidis & Kirsch, 2004). Los usuarios deben ser incluidos en el proceso de diseño de las actividades, de acuerdo al concepto de “diseño sensitivo para la inclusión del usuario” propuesto por Newell & Gregor (2000). Por último, esta interfaz debería proveer de un archivo de acceso a datos del paciente simplificado, comandos de “guardar” e “imprimir” para esos datos, y la posibilidad de incluirlos en mayores cantidades de información.

Evidencias

Peretz, Korczyn, Shatil, Aharonson, Birnboim & Giladi (2011) compararon a un grupo que recibía un entrenamiento personalizado con materiales basados en ordenador frente a un grupo que era entrenado con materiales basados en ordenador tradicionales. La mejora en la condición de personalización fue significativa en todos los dominios cognitivos mientras que el grupo de entrenamiento con actividades clásicas de ordenador sólo mejoró en cuatro dominios.

Para obtener revisiones extensas, el lector puede consultar los siguientes estudios: Gillespie et al. (2012); Kueider, Parisi, Gross & Rebok (2012); Cicerone et al. (2011); Stahmer, Schreibman & Cunningham (2010); Faucounau, Wu, Boulay, De Rotrou, Rigaud (2009); Lange, Flynn & Rizzo (2009); Tang & Posner (2009); LoPresti et al. (2004), Kapur, Glisky & Wilson (2004), Bergman (2002) and Lynch (2002).

«La investigación futura de las intervenciones basadas en ordenador debe controlar los parámetros adecuados para mejorar la validez.»

En relación a la rehabilitación con materiales basados en ordenador de las funciones neuropsicológicas específicas, una gran cantidad de investigación ha sido llevada a cabo hasta la fecha. Hemos realizado una selección de algunos textos que muestran la efectividad de la rehabilitación con este tipo de herramientas y materiales en diferentes funciones: atención (Borghesse, Bottini & Sedda, 2013; Jiang et al., 2011; Flavia, Stampatori, Zanotti, Parrinello & Capra, 2010; Barker-Collo et al., 2009; Dye, Green & Bavelier, 2009; Green & Bavelier, 2003; Cho et al., 2002; Grealy, Johnson & Rushton, 1999; Gray, Robertson, Pentland, Anderson, 1992; Sturm & Wilkes, 1991; Niemann, Ruff & Baser, 1990; Sohlberg & Mateer, 1987), memoria (Caglio et al., 2012, 2009; das Nair & Lincoln, 2012; McDonald, Haslam, Yates, Gurr, Leeder & Sayers, 2011; Bergquist et al., 2009; Gillette & DePompei,2008; Wilson, Emslie, Quirk, Evans & Watson, 2005; Ehlhardt, Sohlberg, Glang & Albin, 2005; Glisky, Schacter & Tulving, 2004; Kapur, Glisky & Wilson, 2004; Tam & Man, 2004; Webster et al., 2001; Wilson, Emslie, Quirk & Evans, 2001; van der Broek, Downes, Johnson, Dayus & Hilton, 2000), habilidades visuoespaciales (Boot, Kramer, Simons, Fabiani & Gratton, 2008), lenguaje (Allen, Mehta, McClure & Teasell, 2012; Fink, Brecher, Sobel & Schwartz, 2010; Lee, Fowler, Rodney, Cherney & Small, 2009; Kirsch et al., 2004b; Wertz & Katz, 2004; Katz & Wertz, 1997), cognición social (Grynszpan et al., 2010; Bernard-Opitz, Srira & Nakhoda-Sapuan, 2001), y funciones ejecutivas (Nouchi et al., 2013; Johansson & Tornmalm 2012; López Martinez et al., 2011; O´Neill, Moran & Gillespie, 2010; Westerberg et al., 2007; Ehlhardt et al., 2005; Kirsch et al., 2004a; Gorman, Dayle, Hood & Rumrell, 2003).

En lo que respecta a perfiles específicos de deterioro, los materiales y herramientas basadas en ordenador han sido aplicadas con éxito en diversas condiciones: TCE (Cernich et al., 2010; Gentry, Wallace, Kvarfordt & Lynch, 2008; Thornton & Carmody, 2008; Michel & Mateer, 2006), ictus (Cha & Kim, 2013; Lauterbach, Foreman & Engsberg, 2013; Akinwuntan, Wachtel & Rosen, 2012; Cameirão, Bermúdez I Badia, Duarte Oller & Verschure, 2009; Michel & Mateer, 2006; Deutsch, Merians, Adamovich, Poizner & Burdea, 2004; Teasel et al., 2003; Wood et al., 2004), demencia (Crete-Nishihata et al., 2012; Mihailidis, Fernie & Barbenel, 2010; Cipriani, Bianchetti &Trabucchi, 2006; Cohene, Baecker & Marziali, 2005; Alm et al., 2004; Hofman et al., 2003; Zanetti et al., 2000), esclerosis múltiple (Flavia et al., 2010; Shatil, Metzer, Horvitz & Miller, 2010; Vogt et al., 2009; Gentry, 2008), trastornos del espectro autista (Sitdhisanguan, Chotikakamthorn, Dechaboon & Out, 2012; Wainer & Ingersoll, 2011; Tanaka et al., 2010; Beaumont & Sofronoff, 2008; Sansosti & Powell-Smith, 2008; Stromer, Kimball, Kinney & Taylor, 2006; Goldsmith & LeBlanc, 2004; Silver & Oakes, 2001; Werry, Dautenhahn, Ogden & Harwin, 2001; Lane & Mistrett, 1996), TDAH (Steiner, Sheldrick, Gotthelf & Perrin, 2011; Rabiner, Murray, Skinner & Malone, 2010; Shalev, Tsal & Mevorach, 2007; Mautone, DuPaul & Jitendra, 2005; Shaw & Lewis, 2005), dificultades de aprendizaje (Nisha & Kumar, 2013; Seo & Bryant, 2009 -con recomendaciones sobre efectividad-; Kim, Vaughn, Klingner & Woodruff, 2006; Hasselbring & Bausch, 2005; Lee & Vail, 2005; Maccini, Gagnon & Hughes, 2002; MacArthur, Ferretti, Okolo & Cavalier, 2001; Hall, Hughes & Filbert, 2000), discapacidad intelectual (Cihak, Kessler & Alberto, 2008; Mechling & Ortega-Hurndon, 2007; Ayres, Langone, Boon & Norman, 2006; Ortega-Tudela & Gómez-Ariza, 2006; Standen & Brown, 2005; Furniss et al., 1999), esquizofrenia (Sablier et al., 2011; Suslow, Schonauer & Arolt, 2008 –con recomendaciones para investigación futura-; Medalia, Aluma, Tryon & Merriam, 1998; Hermanutz & Gestrich, 1991), o fobia social (Neubauer, von Auer, Murray, Petermann Helbig-Lang & Gerlach, 2013; Schmidt, Richey, Buckner & Timpano, 2009). Las intervenciones con materiales computerizados también pueden ser usados para la promoción de un envejecimiento saludable en población sin deterioro (Kueider, Parisi, Gross & Rebok, 2012; Cassavaugh & Kramer, 2009; Basak, Boot, Voss & Kramer, 2008; Flnkel & Yesavage, 2007; Rebok, Carlson & Langbaum, 2007; Jobe et al., 2001).

A pesar de lo anterior, algunas cuestiones clínicas y experimentales quedan todavía por resolver. El control adecuado de los factores que afectan a los resultados de los ensayos clínicos que emplean este tipo de herramientas y materiales es mejorable. Santaguida, Oremus, Walker, Wishart, Siegel & Raina (2012) han identificado una serie de debilidades metodológicas en las revisiones de estudios sobre rehabilitación neuropsicológica en pacientes con ictus, que pueden extenderse al estudio de materiales informáticos para ese fin. Los estudios primarios presentaban problemas en la aleatorización y búsqueda de la muestra poblacional, el diseño de estudios con ciego, y los criterios de selección y exclusión de la muestra. Además, hay una serie de problemas que afectan a las variables extrañas como la comparación de la línea base con el rendimiento posterior, los eventos y efectos adversos y la contaminación de muestras. El control de efectos adicionales a la cognición debido a los tratamientos coadyuvantes al analizado es un asunto importante que ni siquiera se menciona en la literatura existente.

La racionalización del tipo y número de medidas de cambio, así como de los instrumentos usados, es fundamental y no se realiza correctamente en los estudios. También existe una debilidad en el hecho de que en los estudios publicados no expliquen detalladamente variables como la intensidad, dise- ño, tipo de materiales y actividades de los tratamientos, tanto del tratamiento diana como de los tratamientos coadyuvantes.

Jack, Seelye & Jurick (2013) ya han abordado la generalización de tareas entrenadas frente a tareas no entrenadas. De acuerdo a sus resultados, “pocos estudios han demostrado la mejora en tareas no entrenadas dentro del dominio cognitivo entrenado, dominios cognitivos no entrenados, o habilidades de la vida diaria. Los efectos de la rehabilitación cognitiva deberían generalizarse a tareas no entrenadas, funcionales, y durante periodos de tiempo prolongados”. Los meta-análisis recomiendan diseños metodológicos más fuertes. Para una buena revisión de los principios que deberían ser tomados en cuenta en la investigación aplicada al aprendizaje con tareas informáticas, recomendamos Cook (2012, 2005). Van Heugten, Gregório & Wade (2012) recomiendan el desarrollo de una lista internacional que incluya la descripción detallada de intervenciones no farmacológicas complejas.

En definitiva, las intervenciones informáticas pueden facilitar la mejora de manera eficiente en muchas actividades, pero es necesaria investigación adicional que controle los parámetros relevantes en los estudios de rehabilitación con materiales basados en ordenador.

BASES PARA LA REHABILITACIÓN

Modelo jerárquico del Sistema Nervioso Central (SNC)

El SNC puede dividirse en tres ejes jerárquicos con especificidad funcional.

Eje anterior-posterior o rostral-caudal:

en el que las zonas anteriores o frontales manejarían un tipo de contenido abstracto y un tipo de información más compleja, posiblemente implicada en la monitorización y la integración de contenidos y procesos. En este sentido, podemos observar procesos de control en funciones cognitivas y emocionales. Respecto a las emocionales, la ínsula, las regiones posteriores, la corteza cingulada posterior, la ínsula posterior y la corteza cingulada medial – soportan la funcionalidad de procesos simples de primer orden, de tipo sensorial, mientras que las zonas anteriores contienen representaciones más complejas de los contenidos emocionales. En los procesos atencionales, podemos ver cómo las zonas más frontales monitorizan y guían la búsqueda en base a contenidos complejos (por ejemplo, metas), mientras que las zonas corticales más posteriores (por ejemplo, el parietal) guían el proceso basándose en los estímulos, y no en un proceso reflexivo. El contenido cognitivo de las zonas anteriores también es más complejo. Las zonas anteriores frontales, por ejemplo, controlan los procesos conscientes y reflexivos, monitorizando las acciones que llevamos a cabo y usando las informaciones de tipo modal y específico que les llega desde los distintos puntos del cerebro, de forma directa (comunicación entre regiones frontales) o mediante áreas de asociación.

En conjunto, la complejidad de las representaciones contenidas en las zonas más rostrales es mayor, y se usa para elaborar esquemas abstractos, funciones cognitivas superiores y comandos conscientes y volitivos de acción. Además, las zonas rostrales en este plano son capaces de integrar diferentes informaciones de otras partes del cerebro más posteriores, como por ejemplo inputs simples sobre ubicaciones y luminancia.

Eje cortical- límbico o dorsal-ventral

En el que las zonas dorsales se encargarían de un procesamiento de tipo reflexivo o cognitivo, frente a las zonas ventrales, encargadas de un procesamiento dirigido por estímulos o emocional. Entre las estructuras más dorsales encontramos la corteza cingulada anterior o ACC, especialmente el rostral. La amígdala es un núcleo de procesamiento emocional autónomo. Es lógico pensar que estos presentan un procesamiento más automático como, por ejemplo, en lo referente a estrategias basadas en la situación; tal y como sucede con la implicación del ACC rostral al modular a la amígdala en la resolución del conflicto. Por otra parte, pensemos ahora en el reappraisal, que es un control cognitivo de los procesos emocionales, una estrategia reflexiva basada en uno mismo.

Eje medial- lateral

Las zonas anteriores o frontales controlan los procesos conscientes y reflexivos, el seguimiento de las acciones y el uso de información procedente de diferentes zonas del cerebro.

En el que las estructuras mediales se encargarían de un procesamiento centrado en el individuo y sus señales internas, mientras que las zonas más laterales se encargan de cuestiones más visuales y espaciales y con la representación de características del mundo externo. En este sentido, podemos entender que las localizaciones mediales son más próximas a los centros emocionales y por ello, debido a la organización citoarquitectónica, poseen un mayor número de conexiones. De hecho, las estructuras emocionales son aquellas encargadas de dar información al sujeto sobre sus estados internos, y sería lógico pensar que a medida que citoarquitectónicamente nos alejamos de estas áreas la relación funcional es menor. En todo caso, la disociación entre mediales como referentes al individuo y laterales como relativas a aspectos del mundo externo tiene al menos dos apoyos. En primer lugar, dado que las estructuras más profundas tienen conexiones con el sistema sensorial autónomo y por tanto, con el arousal, es más lógico pensar que dichas estructuras influyen en aquellos eventos guiados por los datos. Mientras que las estructuras menos profundas modulan de algún modo a estas con procesos de tipo reflexivo.

Plasticidad

El cerebro adulto humano genera nuevas neuronas continuamente.

La plasticidad cerebral se define de manera general como la capacidad del cerebro para reorganizar sus patrones de conectividad neuronal, reajustando su funcionalidad. La plasticidad neuronal está presente en el envejecimiento normal y también en el daño cerebral adquirido e incluso en las demencias (a pesar de la especificidad que existe cuando se atacan las estructuras hipocampales que reducen el ratio de neurogenésis progresivamente en demencias tipo Alzheimer). La rehabilitación neuropsicológica aprovecha este fenómeno para generar nuevas sinapsis, aunque el efecto sea limitado en algunas ocasiones. A día de hoy no existe un consenso establecido respecto al efecto que se produce aprovechando este fenómeno, ya que depende de múltiples factores: tipo de deterioro, edad, proceso de recuperación, reserva cognitiva –y conectividad asociada-, factores genéticos, etc. Lo cierto es que el aprendizaje de habilidades tras un daño cerebral y otras patologías se sustenta en redes neuronales “de repuesto”, y en las nuevas redes que se generan. Las bases fisiológicas para la neurorrehabilitación son las siguientes (Dobkin, 2007):

- Cambios en los potenciales neuronales (en parámetros de movimiento)

- Variabilidad de firing neuronal a través de procesos de práctica y recompensa

- Fortalecimiento Hebbiano de las conectividades neuronales con remapeado de las representaciones

- Reclutamiento de actividad remota o correlacionada dentro de una red,

- Otros tipos de autorregulación y procesos asociados al aprendizaje.

Se generan continuamente nuevas neuronas en el cerebro humano (Ming & Song, 2011; Boyke, Driemeyer, Gaser, Büchel & May, 2008; Ge, Sailor, Ming & Song, 2008; Fuchs & Gould, 2000; Gross, 2000; Eriksson, Perfilieva, Björk-Eriksson, Alborn, Nordborg et al., 1998). Desde este punto de vista, la plasticidad puede surgir a partir de la acción de dos mecanismos potenciales (Ming & Song, 2011): renovación neuronal y/o cambios en la potencialidad de las neuronas. Los rangos de frecuencia de estos dos procesos son significativamente más lentos en el cerebro adulto que en el cerebro joven.

Pero, ¿cómo puede un pequeño número de neuronas afectar al funcionamiento global del cerebro? Ming & Song (2011) proponen que la plasticidad actúa a través de las nuevas neuronas de dos maneras diferentes: como nuevas unidades de almacenamiento y codificación, y a través de la modificación de los umbrales de disparo de las neuronas existentes (y por tanto de la sincronización y las oscilaciones presentes). Los principios que definen este proceso serían:

- Nuevas neuronas en el cerebro adulto que se activan por inputs específicos.

- Nuevas neuronas en el cerebro adulto que inhiben outputs de redes locales.

- Nuevas neuronas en el cerebro adulto que modifican circuitos locales a través de la activación selectiva de vías modulatorias.

- . Efectos en diversos subtipos de interneuronas locales.

«La plasticidad implica la adaptación del cerebro a las tareas y la edad. Los factores ambientales influyen en la plasticidad.»

La plasticidad puede mejorar los procesos de aprendizaje en tres niveles (Berlucchi, 2011): un nivel neuronal, un nivel sináptico, y un nivel de red (cambios en la conectividad funcional). Estos niveles no son mutuamente excluyentes. La remodelación de las pautas de actividad neuronal a corto y largo plazo, incluyendo la formación, eliminación y el cambio en las frecuencias y umbrales de disparo, así como el brote de nuevos axones, son formas principales para alcanzar la organización neuronal a través de la experiencia y la maduración (Álvarez & Sabatini, 2007). Los factores neurotróficos también se modifican por la experiencia a través de la regulación epigenética (Berlucchi, 2011).

La plasticidad es un fenómeno natural que conlleva la adaptación del cerebro a tareas específicas a lo largo de la vida. Cuanto más viejo es un cerebro, se requieren más mecanismos de compensación para una ejecución mejor o similar. En tareas de memoria de trabajo, la actividad neuronal de personas ancianas se distribuye, presentando una actividad neuronal más difusa. Esto podría deberse a una respuesta de compensación natural (Dennis & Cabeza, 2011). A pesar de ello, la plasticidad como un proceso de maduración y la plasticidad que tiene lugar tras un daño cerebral no son iguales, y las diferencias entre esos procesos deberían clarificarse antes de extraer conclusiones.

Como se ha mencionado, hay diferentes factores ambientales que pueden afectar a la plasticidad. Algunos estudios has descubierto que el estrés o los síndromes de deficiencia de insulina (un perfil que podría en algunos casos estar relacionado con la enfermedad de Alzheimer) reducen el ratio de neuroplasticidad en el cerebro adulto. En el extremo opuesto hay actividades que favorecen la neuroplasticidad. El ejercicio físico prolifera la generación de nuevas células (van Praag et al., 1996; citado en Ming & Song, 2011). El aprendizaje modula la neurogénesis adulta de manera específica (Zhao, Deng & Gage, 2008). Por ejemplo, algunos tipos de neurogénesis adulta sólo están influenciados por tareas de aprendizaje que dependen del hipocampo. Entre otras (Deng et al., 2010) se encuentran:

- Tareas de aprendizaje espacial y retención en la memoria espacial a largo plazo.

- Discriminación de patrones espaciales.

- Condicionamiento de trazas de memoria y condicionamientos aversivo contextual.

- Reorganización de la memoria a través de sustratos neuronales extrahipocampales.

Intervención: cómo rehabilitar

La estrategia terapéutica debe seleccionarse en base a la severidad de los déficits mostrados (puntos débiles y fuertes), el tiempo transcurrido tras la lesión, y la tipología que genera el deterioro cognitivo. De una manera general podemos establecer las siguientes estrategias (Lubrini, Periáñez & Rios-Lago, 2009):

- Re-establecimiento de pautas cognitivas y de comportamiento previamente aprendidas.

- Establecimiento de nuevas pautas de actividad cognitiva a través de estrategias de sustitución.

- Introducción de nuevas pautas de actividad a través de estrategias de sustitución.

La rehabilitación ayuda a los pacientes y a sus familias a adaptarse a la nueva condición con el fin de mejorar el nivel de funcionamiento general de las personas.

Zangwill (1947) distingue la compensación (una reorganización del comportamiento dirigido a la minimización de una discapacidad específica) de la sustitución (la consecución en una tarea a través de nuevos métodos de resolución, diferentes de los aprendidos originalmente por un cerebro intacto para esa tarea).

La evolución de la recuperación funcional que sigue a una lesión cerebral (de ser posible) puede estar adscrito a cinco principios básicos (Edelman & Gally, 2001):

- La desaparición espontánea de los efectos agudos de esa lesión específicas.

- La reversión de la diásquisis, esto es, la reversión de la depresión temporal en la actividad de las partes preservadas de un cerebro que se produce debido a la desconexión con las partes lesionadas.

- El principio de función vicaria (asunción de funciones a gran escala –redes específicas y distantes-).

- El principio de redundancia (asunción de funciones por redes del mismo sistema de procesamiento que siguen intactas).

- El principio de degeneración (asunción por parte de diversos sistemas de una función perdida).

La esencia de la terapia es una práctica progresiva de sub-tareas y metas intencionadas completas (funcionales) usando claves físicas y cognitivas, con un feedback sobre los resultados y la ejecución (Dobkin, 2005). Sin embargo, debemos tener en cuenta la/s estrategia/s implicada/s en terapia ya que el potencial de recuperación funcional de un sistema neuronal dañado puede suprimirse si se realiza un mal planteamiento (Belucchi, 2011).

En NeuronUP creemos además que la rehabilitación neuropsicológica debe estar guiada por los siguientes principios:

- Estar basada en modelos teóricos fuertes, y en la evidencia científica.

- Tener una perspectiva multidisciplinar.

- Ser estructurada, con un orden de prioridades, y estratégica.

- Permitir el ajuste del tiempo y la intensidad de los tratamientos de acuerdo a las características y evolución de los pacientes.

- Considerar la autonomía y la calidad de vida como los principales objetivos.

- Estar focalizada en los puntos fuertes, con el objetivo de mejorar los puntos débiles.

- Comprender las esferas cognitiva, comportamental, emocional, social y laboral.

- Enfatizar la motivación, identificando los reforzadores significativos para el paciente.

- Incluir tareas que ayuden a la generalización.

- Usar las herramientas para la rehabilitación como un método, y no como una finalidad.

FUNCIONES COGNITIVAS

Orientación

La orientación requiere una integración de la información procedente de distintas redes cerebrales.

La orientación es una función cognitiva cuyo objetivo es ubicar al propio sujeto en un parámetro específico de su entorno. Debido a ello requiere, además de a las funciones de atención y memoria (episódica y semántica) y la memoria de trabajo, información relativa a la ubicación espacial. La orientación se define como la conciencia de uno mismo en relación a las características que le rodean: espacio, tiempo e historia personal. Requiere la integración de la atención, la percepción y la memoria (Lezak, 2004). Un déficit en la percepción o en la memoria puede dar lugar a leves déficits en la orientación, mientras que una alteración en los subsistemas de atención da lugar a un deterioro grave de la orientación en todos los niveles. La dependencia de otros sistemas hace que la orientación sea especialmente vulnerable (su presencia no descarta, sin embargo, la afección cognitiva ya que también está influenciada por la rutina).

Existen tres tipos de orientación:

Orientación temporal: Son procesos de actualización cuyo output informa sobre cuestiones relativas al día, hora, mes, año, momento de realizar conductas, festividades, estaciones, etc. Depende en gran parte de la atención sostenida y la memoria semántica, mientras que la atención selectiva captaría los cambios en el entorno que determinan un proceso ordenado de tiempo (cuándo se está realizando una acción –cenar, levantarse-, qué significa -temporalmente- que esté nevando…). La orientación temporal difiere de la estimación temporal, ya que este proceso metacognitivo implica: – O bien una estimación del tiempo que ha transcurrido (vigilancia, toma de decisiones, percepción), – O bien una estimación de la cantidad de tiempo que puede ocuparnos una actividad (y que dependen de la planificación y memoria prospectiva).

Actualizar procesos requiere la recuperación de información almacenada reciente y antigua sobre lugar, hora e identidad.

Orientación espacial: Son procesos de actualización en los que el sujeto es capaz de ubicarse en una continuidad espacial (de dónde viene, dónde se encuentra en un momento específico, a dónde va). La orientación espacial depende en primer lugar de la orientación visual atencional, la atención sostenida, la atención selectiva, y la memoria.

Orientación personal: La orientación personal es el proceso más complejo de los tres, ya que suele requerir información multiformato que implica a la identidad personal y un mecanismo de control que verifica la veracidad de la información (de fallar, sucederían confabulaciones). Algunos autores se han referido a este tipo de orientación como conciencia autonoética (Tulving, 2002). La conciencia autonoética implica la actualización de contenidos de la memoria episódica autobiográfica, puestos en relación al momento actual y con sentido de continuidad del yo. Para acceder a este tipo de información en primer lugar se necesitarían unas claves de codificación, y luego la memoria de trabajo actualizaría ese contenido poniéndolo en relación con el tiempo y con el momento actual, dando lugar a la sensación de continuidad del yo.

Dependencia de los sistemas funcionales

La orientación es la función más vulnerable en los síndromes de desconexión, ya que se basa en las extensas redes del cerebro.

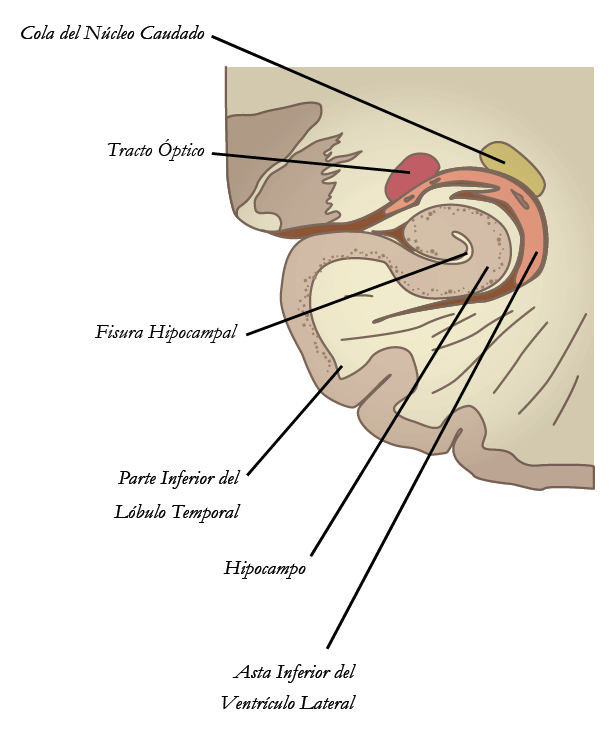

Orientarse implica recordar. Por lo tanto es un sistema cuyas trazas se distribuyen corticalmente a lo largo de todo el sistema nervioso central, pero con una especial relevancia en cuanto al hipocampo. El peso de algunas estructuras del hipocampo difiere, dependiendo del tipo de orientación al que hagamos referencia, pero es una función particularmente anclada a esta estructura. De hecho, las actividades de orientación suelen utilizarse principalmente en personas con demencias asociadas a esta estructura. Esto se debe a varias razones.

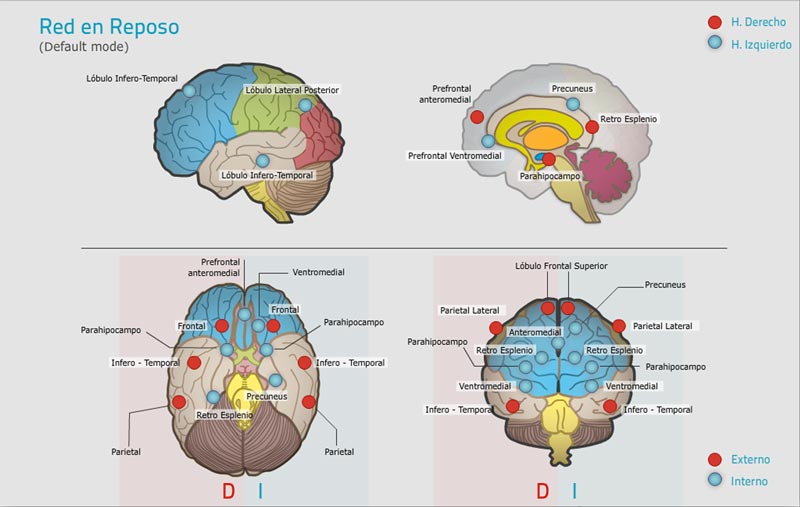

En primer lugar, el tipo de información que es requerida suele cambiar bastante (especialmente la temporal) y depende de trazas de memoria muy recientes. Si el hipocampo no ha podido formar algoritmos que vinculan información mnésica con trazas corticales debido a una lesión, esas trazas neuronales desaparecen. En segundo lugar, la actualización de contenidos depende en gran medida de la memoria de trabajo. Si bien es cierto que la memoria de trabajo es un proceso ejecutivo que está ampliamente distribuido en el sistema nervioso central (aunque con predominio funcional de la corteza prefrontal dorsolateral), en las demencias suele haber una afección general de los tractos de materia blanca que afectan a la integridad de la red de trabajo (opuesta a la red en reposo). Esta afección produce una desconexión entre los sistemas encargados de recabar y actualizar información (corteza prefrontal, fascículos longitudinales), las trazas de memoria (materia gris), y los mecanismos que generan algoritmos para facilitar el acceso a esas trazas (hipocampo).

Esta desconexión es progresiva, y el deterioro en la orientación se produce en paralelo a ella. Así, los datos más recientes y cambiantes (día, hora, lugar nuevo, nacimientos recientes en la familia, nombres de personas conocidas recientemente, edad…) son los primeros en perderse, mientras que otros son más resistentes al deterioro porque las claves neuronales ya existen.

Modelos usados para elaborar materiales

La rehabilitación de la orientación requiere aumentar el estado de alerta, la enseñanza de estrategias de codificación y la recuperación de ayudas externas.

Para la elaboración de los ejercicios de orientación nos basamos principalmente en dos modelos:

- la Terapia Orientada a la Realidad y Reminiscencia –flexible y apoyada en ayudas externas-,

- y el Modelo de Rehabilitación a la Orientación de Ben Yishay (Ben Yishay et al., 1987) basado en el modelo atencional de Posner y Petersen (1990).

La Terapia de Orientación a la Realidad y Reminiscencia tiene como finalidad la re-orientación témporo-espacial y fortalecer los cimientos de la identidad personal del paciente, a través de la presentación repetitiva de informaciones de orientación y de la utilización de diversas ayudas externas (Arroyo-Anlló, Poveda Díaz-Marta y Chamorro Sánchez, 2012). Estos materiales se elaboran basándose en dos factores: uno individual, con actividades que se entrenan con el paciente diariamente y otro con actividades que pueden ser llevadas a cabo en grupo mediante marcadores interactivos. Específicamente, las intervenciones con reminiscencia trabajan grupos de edad similares y fomentan el relato compartido de realidades autobiográficas que promueven la colaboración grupal para construir significados de la biografía (personal y compartida) de las personas en el grupo. Para hacerlo, es necesario integrar contenidos como fotos, videos, canciones, palabras. NeuronUP pretende proveer interfaces para compartir estos contenidos en un entorno amigable, y fácil de manejar tanto por los terapeutas como por los pacientes.

El Modelo de Rehabilitación a la Orientación de Ben Yishay tiene un carácter atencional más marcado y una estructura teórica mayor que concuerda con las premisas generales que manejamos en NeuronUP, especialmente con la idea de jerarquía funcional. En esta jerarquía funcional, las actividades diseñadas para la orientación surgen del primer nivel jerárquico de los módulos de Ben Yishay, centrado en aumentar el nivel de alerta

Además, algunos conceptos desde el Modelo Montessori de intervención se han seguido para elaborar las actividades de esta área. Ello es debido a que los ejercicios de orientación se formulan principalmente (aunque no exclusivamente) para la intervención en demencias.

Atención

La atención es una función cognitiva compleja que implica varios subsistemas y que ha intentado ser explicada mediante diferentes maneras. De acuerdo a la definición de Posner (1995) la atención es “la selección de información para el procesamiento y la acción conscientes, así como el mantenimiento del estado de alerta requerido para el procesamiento atento” (Posner y Bourke, 1999). La atención es una función de capacidad limitada que permite distribuir la actividad cognitiva del organismo en base a esquemas de situación (ORIENTACIÓN), y en términos de prioridad informativa. Tiene dos funciones principales: mantener el estado de alerta y seleccionar la información relevante, a la que se van a dedicar los recursos (MONITORIZACIÓN Y CONTROL). Las características de la atención son las siguientes (Posner, 1995):

A.- La atención no procesa información; se limita a hacer posible o a inhibir ese procesamiento. La atención puede diferenciarse anatómicamente de los sistemas de procesamiento de la información.

B.- La atención se sustenta en redes anatómicas, no pertenece a una zona específica del cerebro ni es un producto global del mismo.

C.- Las áreas cerebrales implicadas en la atención no tienen la misma función, sino que funciones diferentes están sustentadas por áreas diferentes. No se trata de una función unitaria.

¿Qué redes atencionales soportan la atención?

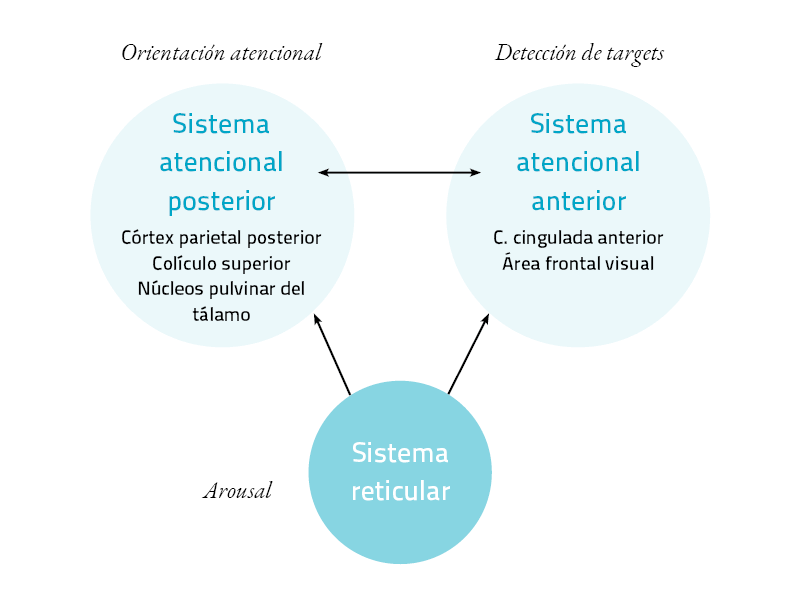

Existen tres redes anatómicas atencionales contrastadas, que funcionan a modo de “redes de mundo pequeño” conectadas a gran escala.

- Sistema reticular ascendente (Posner, 1995): Encargado de tareas de tonicidad, regulación de los estados de vigilia y del estado autonómico para el funcionamiento. Sus núcleos principales se encuentran en el tronco cerebral, aunque sus redes se extienden por las vías ascendentes a lo largo de todo el cerebro. Su neurotransmisor principal es la norepinefrina (NE). las principales entradas de NE del locus coeruleus son el área parietal, el núcleo pulvinar del tálamo y los colículos, es decir, las áreas que forman la red atencional posterior.

- Red cíngulo-opercular (Dosenbach et al., 2008): está formada por la corteza prefrontal anterior, la ínsula anterior, la CCA dorsal y el tálamo. Su función principal es la de mantener estable el set cognitivo durante la realización de una actividad.

- Red fronto-parietal (Dosenbach et al., 2008): Formada por la corteza prefrontal dorsolateral, el lóbulo parietal inferior, la corteza frontal dorsal, el surco intraparietal, el precuneus, y la corteza cingulada medial. Su función principal es la de iniciar y ajustar el control cognitivo, respondiendo de manera diferencial según el feedback que recibe de nuestras conductas.

Las funciones del cerebelo, como un concentrador entre redes del cíngulo opercular y frontoparietal, actúa como un mecanismo de detección de errores.

La unión de las redes fronto-parietal y cíngulo-opercular se produce a través del cerebelo, que funciona a modo de “estación de paso” entre al tálamo (cíngulo-opercular) y el precuneus, la corteza parietal inferior y la corteza prefrontal dorsolateral (fronto-parietal), actuando como un mecanismo de análisis de error y conectando con áreas que detectan (Corteza cingulada anterior) y adoptan estrategias (red fronto-parietal) ante el error percibido. cingulada anterior) y adoptan estrategias (red fronto-parietal) ante el error percibido.

Estas redes anatómicas se integran en dos modos o estados diferentes (Corbetta et al., 2008), una doble red de ejecución atencional:

• Una ventral, encargada de detectar la saliencia de estímulos ambientales,

• Y una dorsal que es la que se encuentra activada en tareas de atención focalizada con una duración prolongada, y que también actúa guiada por la red ventral.

Ambas redes no se relacionan de manera directa.

¿Qué procesos cognitivos conforman la atención?

Los procesos neurocognitivos se combinan en función del control de la atención interna (la demanda) que el sujeto debe mantener.

Hemos establecido un modelo jerárquico similar al de Ben Yishay, pero centrado en conceptos funcionales. Cada uno de los procesos conlleva una complejidad diferente, porque las tareas (actividades) que son creadas en NeuronUP parten de niveles sencillos en los que se pone en juego la actividad en su forma más aislada, mientras que en niveles complejos de esas mismas actividades los procesos neurocognitivos se combinan en función del control interno (demanda) atencional que el sujeto debe mantener. Hemos diferenciado las siguientes funciones:

- Velocidad perceptiva: Hace referencia a la velocidad de procesamiento. Aunque originariamente esta variable se incluía en habilidades visuoespaciales, la factorialización llevada a cabo por Miyake et al. (2000) demuestra que la demanda ejecutiva es muy baja en comparación con otros procesos visuoespaciales que requieren memoria de trabajo.

- Atención sostenida: es la capacidad del sujeto para mantener un foco atencional continuado.

- Atención selectiva: es la capacidad para discriminar y centrarse en el foco atencional respecto a otros estímulos ambientales.

- Atención alternante: es la capacidad para alternar dos -o más- sets cognitivos, lo que requiere a su vez una capacidad para poder mantenerlos en el bucle fonológico.

- Heminegligencia: Incapacidad de alternar, orientar y/o dirigir el foco atencional desde un hemicampo sensorial –visual, auditivo, corporal, etc.- al contrario (normalmente el hemicampo afectado es el izquierdo). Consideramos que, aunque la heminegligencia puede ser considerada como un problema de la orientación espacial (Lezak, 2004), existe también literatura que la considera un trastorno atencional para su abordaje terapéutico (Sohlberg y Mateer, 1987, entre otros). Diferenciamos este trastorno de aquellos problemas en la orientación de hemicampos somáticos que implican una falta de reconocimiento del esquema corporal.

Modelos usados para elaborar materiales

Hay varios modelos principales en los que nos basamos para rehabilitar la atención. Antes de exponerlos, es necesario tener en cuenta que los procesos atencionales no están desligados de otras funciones como la memoria, las funciones ejecutivas o la cognición social, y que suponen su base anatómica y funcional:

- Modelo de Atención para la orientación de Ben Yishay (1987): ejercicios de tiempo de reacción; control atencional y conciencia sobre los procesos de atención; mantenimiento interno de los procesos de atención; procesos de control atencional y alternancia.

- Modelos de la rehabilitación de la atención de Sohlberg y Mateer (1987): Utilizamos el concepto de tareas ordenadas jerárquicamente por niveles de dificultad, que finalmente incluyen componentes complejos de control atencional y memoria de trabajo. Las autoras conceptualizan la rehabilitación de la atención a partir de los subprocesos específicos que la conforman.

- Entrenamiento en habilidades atencionales específicas.

- Manejo de la presión del tiempo (Fassoti, Kovacs, Eling y Brouwer, 2000).

- Estrategias metacognitivas (Ehlhardt, Sohlberg y Glang y Albin; 2005).

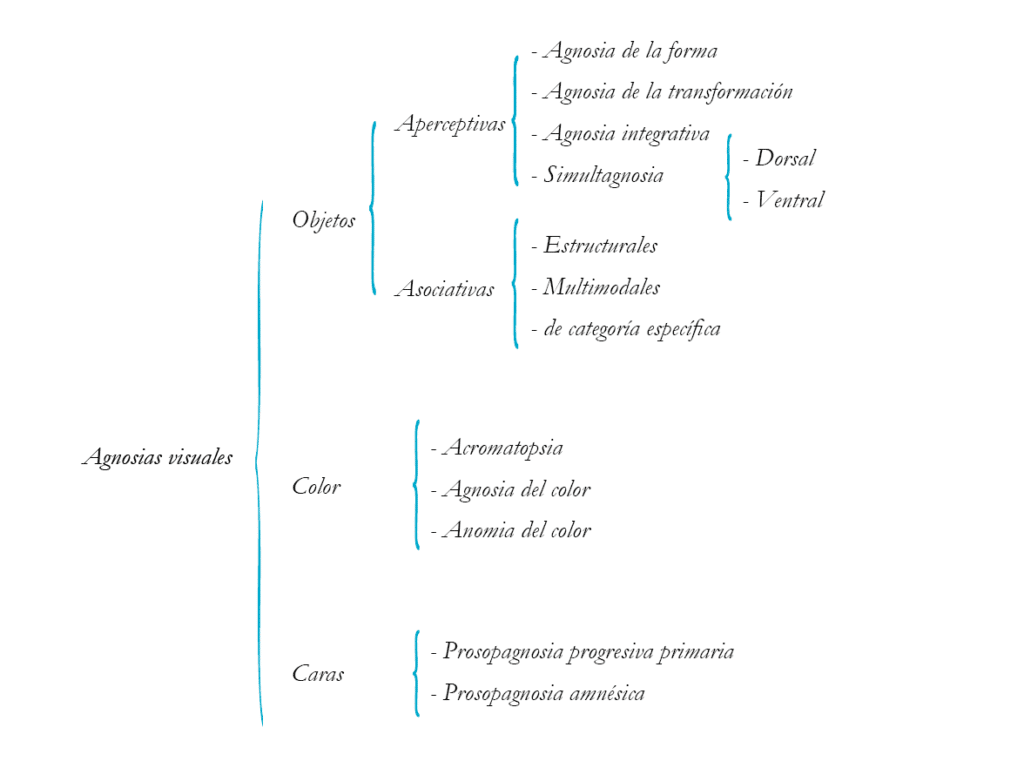

Agnosias

Son fallos en el reconocimiento, no atribuibles a déficits sensoriales, deterioro psiquiátrico, problemas atencionales, afasia o poca familiaridad con el estímulo presentado (Frendiks, 1969). Las agnosias son sensorialmente específicas: el acceso al reconocimiento puede darse a través de una vía sensorial diferente.

Existe en la neuropsicología un problema en la conceptualización de los desórdenes perceptivos que podría clasificarse como histórico. Desde la formulación del concepto, no se ha aclarado si el problema gnósico se debe a una alteración en el almacén de memoria, a una alteración perceptiva o incluso a un problema atencional.

En este apartado nos centraremos principalmente en las agnosias visuales por considerarlas las más discapacitantes, debido a que somos seres que procesan el mundo externo principalmente a través de la visión.

Agnosias visuales

Los problemas con la formulación de una teoría del reconocimiento visual no han cesado, pese al intento de varios autores de formular aproximaciones al fenómeno. Esta dicotomía proviene de dos corrientes: una basada en un análisis computacional de la percepción visual y otra corriente que busca, desde los datos neuropsicológicos corroboran una teoría de la percepción visual.

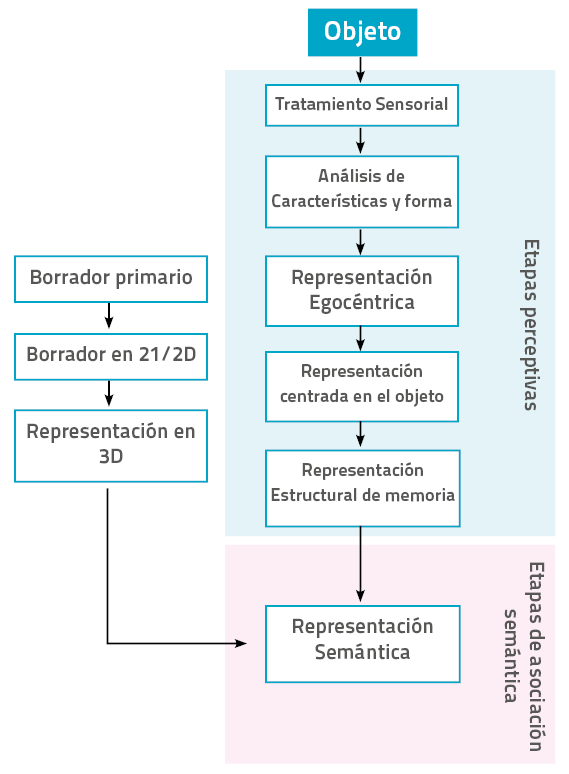

Así, el modelo representacional de Marr y Nishihara (1978; 1982) propone una solución computacional que ha recibido apoyo empírico, pero no el suficiente como para estar completamente contrastado. El modelo de Biederman con los geones posee mayor apoyo psicofísico que el de Marr y Nishihara, pero la teoría no es clara respecto a la cantidad de geones primarios existentes, y esto la hace menos abordable. Durante la era de las teorías computacionales de la visión, se hace referencia al análisis de alto nivel, pero no a los niveles primarios de procesamiento visual.

En NeuronUP aceptamos como válida (por el contraste empírico que ha recibido) una evolución del modelo de Marr y Nishihara, concretamente el modelo de Humphreys y Riddoch de procesamiento visual. Además, consideramos que existe evidencia empírica para tener en cuenta modelos alternativos como el de Farah, o el de Warrington y Taylor.

Warrington y Taylor proponen un modelo que se solapa en cierto modo con las agnosias aperceptivas y asociativas porpuestas por Lissauer. Durante la primera fase de la percepción se produce un análisis visual y se realiza de igual manera en ambos hemisferios. La siguiente fase se denomina categorización perceptiva y representa a aquellos procesos que posibilitan la constancia del objeto estableciendo que dos perspectivas distintas de un objeto son, en realidad, representaciones de la misma cosa. Tras la categorización perceptiva viene la categorización semántica, que incluye la atribución de significado a lo percibido.

Para Farah, existen dos sistemas de reconocimiento independientes: uno basado en un sistema de reconocimiento por partes – que analiza las partes del objeto en base a representaciones almacenadas de dichas características- y otro basado en el análisis holístico – que analiza el ajuste entre las representaciones holísticas almacenadas y el input-. Esto es compatible con los modelos de representación estructural –sistema de análisis de partes- y con los modelos basados en el punto de vista –sistema holístico-. Ella usa estos dos sistemas para explicar la evidencia de tres alteraciones en el reconocimiento, que se explican en base a la disfunción de estos dos sistemas:

- Prosopagnosia, que se corresponde con una disfunción en el sistema de análisis holístico.

- Alexia, que se corresponde con una disfunción del sistema de reconocimiento basado en partes.

- Agnosia de los objetos, que se explicaría en base a un deterioro parcial de uno o ambos sistemas, y que viene definido por el grado en que un objeto es reconocido de manera holística o por partes.

Por lo tanto, propone un continuo en el que los extremos son los sistemas de análisis que explican síndromes puros, siendo el espacio entre ambos extremos una gradación de la alteración funcional que explica los déficits gnósicos presentes.

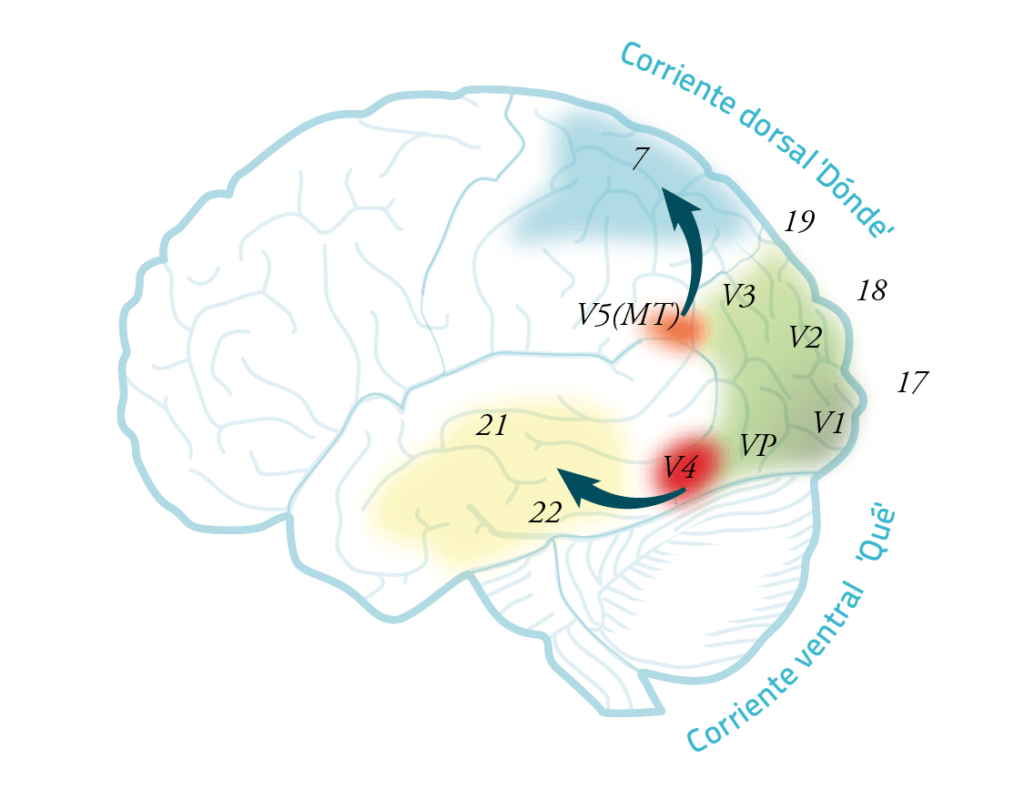

Según Kolb y Wishaw, existen diversas teorías que establecen relaciones entre redes neurales y determinados aspectos de la conducta espacial. Así, la ruta dorsal mediaría la “visión para la acción”, dirigiendo de manera inconsciente las acciones en el espacio en relación con la distribución de los objetos y nosotros mismos en éste (sustentando, de esta manera, la conducta espacial egocéntrica). Por otra parte, la ruta ventral mediaría la “visión para el reconocimiento”, dirigiendo las acciones, esta vez conscientemente, en función de la identidad de los objetos (sustentando la conducta espacial alocéntrica).

El modelo de Humphreys y Riddoch (2001) es un desarrollo del de Marr y Nishihara, complementándolo con una serie de pasos intermedios e incluyendo la integración entre los procesamientos perceptivos top-down y bottom-up. En la primera etapa tiene lugar un procesamiento de los rasgos básicos de los estímulos (color, forma, profundidad, movimiento) generando un esbozo primario (a través de los sistemas de representación perceptual)–v. Schachter, 1994). En la segunda etapa se esbozaría un contorno general del objeto, para posteriormente representar un esbozo primario en 3D para percibirlo de modo estable (aunque también se puede reconocer por estímulos salientes en perspectivas inusuales). Una vez que se han integrado las características del objeto, buscamos en las trazas de memoria dos tipos de información: una referida a la forma del objeto y otra referida a sus propiedades semánticas. Un caso especial de procesamiento visual es el de las caras, para lo cual el lector podrá remitirse a Ellis y Young (2000).

Tipos de agnosias

Aperceptivas

Características

- No acceso a la estructuración perceptiva de las sensaciones visuales.

- Ni dibujo ni emparejamiento.

- Conciencia del déficit.

- Búsqueda de detalles en el objeto, que pueden llevar al reconocimiento pero suelen ser fuentes de error constante.

- En formas no masivas: errores de identificación de imágenes super puestas.

- Localización: heterogénea, unilateral o bilateral posterior, puede ser una lesión extendida y difusa –abarcando bilateralmente la zona posterior parieto-temporo-occipital, aunque a veces son focales, afectando a las circunvoluciones temporoccipitales inferiores, a la lingual y a la fusiforme.

Tipos

La nomenclatura aperceptiva para todos los déficits contemplados no es exhaustiva. Muchos pacientes muestran déficits específicos y pueden realizar algunas tareas perceptivas, mientras que otras no (p. ej. Se pueden discriminar las formas y no ser capaz de realizar la discriminación Figura-fondo). Distinguir discriminación de la forma, discriminación del brillo, color, y forma.

- Agnosia de las formas.

- Agnosia de transformación: Déficit de categorización perceptiva: incapacidad de reconocer objetos en perspectivas no canónicas. Test de perspectivas visuales.

- Agnosia de integración: Incapacidad de reconocer la relación global entre los detalles de un todo. Tareas de decisión de objetos con dibujos y siluetas.

- Simultagnosia: Incapacidad de reconocer imágenes complejas mientras que los detalles, los fragmentos o los objetos aislados pueden percibirse, sin que pueda realizarse una síntesis coherente; los sujetos no pueden ver más que un solo objeto a la vez.

- Dorsal: lesión parieto-occipital bilateral, relacionada con trastornos oculomotores.

- Ventral: lesión temporo-occipital izquierda, asociada a problemas perceptivos.

- Localización: heterogénea, unilateral o bilateral posterior, puede ser una lesión extendida y difusa –abarcando bilateralmente la zona posterior parieto-temporo-occipital, aunque a veces son focales, afectando a las circunvoluciones temporoccipitales inferiores, a la lingual y a la fusiforme.

Asociativas

Características

• Estructurales: Fallos en la representación estructural de los objetos. Acceso táctil preservado. Copia de dibujos posible. Los objetos reales se reconocen mejor que las imágenes. Lesión bilateral de las circunvoluciones lingual y fusiforme.

- Déficit en el reconocimiento a pesar de que la habilidad perceptiva es normal. Para diferenciarla debemos comprobar si el sujeto conserva la descripción de un objeto y si es capaz de copiarlo.

- No emparejan objetos por categorías o funcionalmente, y presentas errores morfológicos, funcionales y perseverativos.

- Intentar presentar el estímulo mediante otra vía sensorial.

- Las lesiones afectan a la región posterior del hemisferio izquierdo, normalmente.

• Polimodales: Fallos en el reconocimiento de los objetos y sus funciones. Errores perseverativos en la nominación y semánticos. No hay imitación por mímica del uso de objetos por uso verbal. Los dibujos y el emparejamiento determinan el estado. Es característico que el acceso no se produzca por otras vías sensoriales. El dibujo se realiza de forma pobre, así como las descripciones de los objetos en contraposición a las palabras abstractas. Lesión en el área 39 –circunvolución angular izquierda-, o con las vías aferentes a ella, lóbulos lingual y fusiforme.

• Agnosias categoriales: Déficit a nivel de tratamiento semántico de las percepciones estructurales o bien al nivel de acceso a ese tratamiento. Disociaremos reconocimiento de objetos de reconocimiento de acciones. El déficit contrasta con la preservación de los conocimientos verbales en la denominación de objetos a partir de su definición verbal. Puede existir déficit en la memoria semántica.

Agnosias de los colores y acromatopsia

Incapacidad de denominar colores que se le muestran o bien seleccionar un color que el examinador nombre.

- Acromatopsia: incapacidad de percibir los colores en una parte o en la totalidad del espacio visual. Lesión uni o bilateral que afecta a la corteza Ventromedial inferior, estructuras giro lingual y fusiforme, especializadas en la codificación del color.

- Agnosia de los colores: Fallo al emparejar los colores con los objetos.

- Anomia de los colores.

Prosopagnosias

Incapacidad para reconocer y/o integrar rasgos faciales en un todo reconocible o con sentido.

– Lesiones normalmente temporooccipitales bilaterales, aunque sirve una lesión unilateral derecha de la conjunción occipitotemporal en conexión con la zona parhipocámpica derecha.

• Prosopagnosia primaria progresiva.

• Prosopagnosia amnésica.

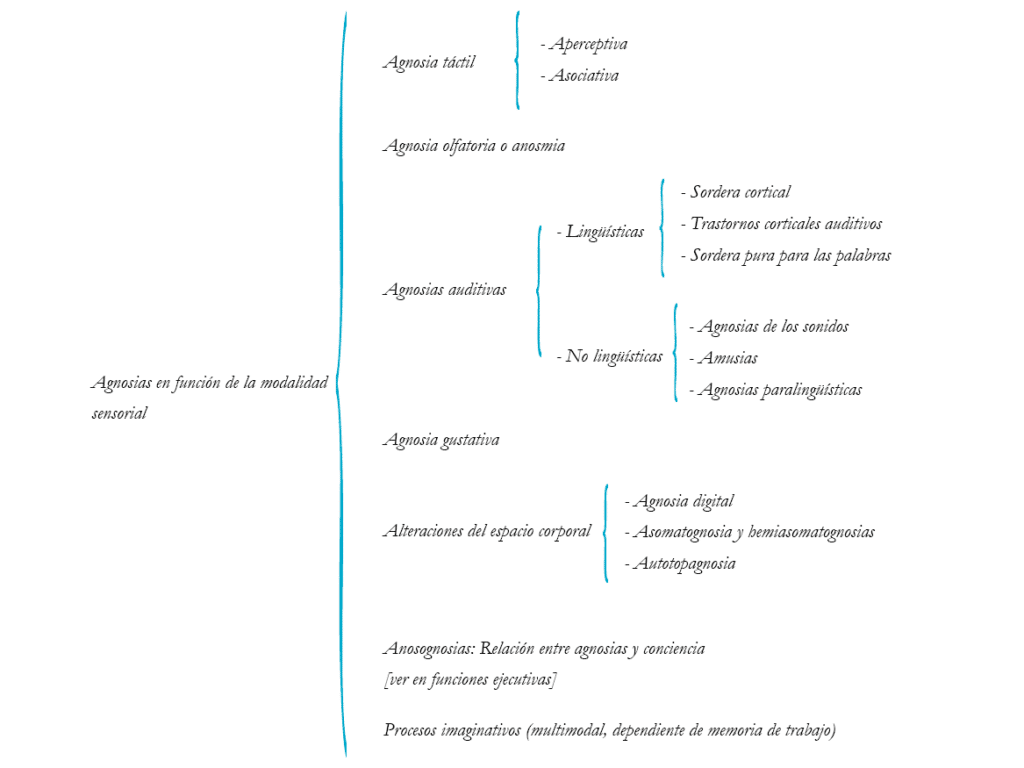

Otras agnosias en función de la modalidad sensorial

Modelos usados para elaborar materiales

No existe un modelo específico para rehabilitar las agnosias, ya que dependen de cada modalidad específica. Sin embargo, podemos hablar de técnicas específicas para la compensación de los déficits funcionales que provocan. En este sentido, aunque es probable que los modelos de rehabilitación basados en realidad virtual y hardware puedan fomentar la rehabilitación de algunos tipos de agnosia específica (especialmente las espaciales, táctiles y procesos imaginativos), el software es aplicable a la rehabilitación de las agnosias visuales y auditivas, e incluso sirve como apoyo a intervenciones de otras modalidades.

El objetivo de nuestras actividades es favorecer el escaneo visual y la discriminación de rasgos visuales (agnosias visuales); construcción y discriminación en 3D; conseguir asociaciones entre estímulos auditivos y formas/objetos/ personas específicos mediante estrategias de discriminación; diferenciar palabras de no-palabras, etc.

Para ello realizamos entrenamientos específicos en exploración visual, elaborando materiales que pueden ser analizados mediante autoinstrucciones.

También elaboramos materiales recortables que pueden usarse para la discriminación de formas, la estimación de los rasgos diferenciales:

- Juegos para la discriminación de las tonalidades del color.

- Juegos para la construcción en 3D.

- Juegos para la discriminación de estímulos salientes similares.

- Juegos en los que se pueden poner estímulos reconocibles para poder discriminar elementos similares, pero de naturaleza diferente (objetos peligrosos vs. seguros).

- Elaboración de dibujos y mapas para la orientación espacial.

- Puzzles en 3D.

- Elaboración de programas para la segmentación de los hemicampos espaciales.

- Elaboración de instrucciones y pautas para el análisis de objetos.

Apraxias

Aclaración: No se incluyen aquellos déficits aparentemente práxicos que se deben a la ausencia o al déficit en el sistema conceptual sobre los objetos (es decir, que el sujeto no sepa que X es una herramienta). Sí se incluyen otros aspectos del sistema conceptual implicado en praxias: esquemas de ejecución motora con herramientas, objetos o ejecución con partes del cuerpo, identificación de gestos y planificación motora (secuenciación en la ejecución motora). Además se incluyen déficits en los comandos que regulan la ejecución motora en términos temporal-espaciales –sistema de producción-. No se incluyen déficits sensoriales, o debidos a bradicinesia u otras alteraciones del movimiento, ni alteraciones de la comprensión, la capacidad ejecutiva (planificación) o la inteligencia.

La apraxia no es un trastorno debido a la pérdida del significado de los objetos, ni a una disfunción motora primaria. Se trata de un déficit heterogéneo de tipo cognitivo-motor, en el que se altera la capacidad para ejecutar movimientos intencionados, no atribuible a una incapacidad de comprensión, agnosia o dificultades motoras (temblor, ataxia, alteraciones posturales).

La apraxia está fuertemente asociada a la degeneración cortico-basal, a las lesiones del hemisferio izquierdo y a las demencias.

A pesar de su importancia en la realidad clínica, el problema de la formulación de las apraxias se agrava mucho más que el de la formulación de las agnosias, comentado anteriormente. Esto se debe a dos aspectos: por un lado, la formulación inicial del concepto (Liepmann, 1900); por otro, la distribución extensa de los principales circuitos anatómicos que sustentan esta función (ejes frontotemporal y frontoparietal –“sistemas de neuronas espejo”-, ganglios basales, cerebelo y sustancia blanca).

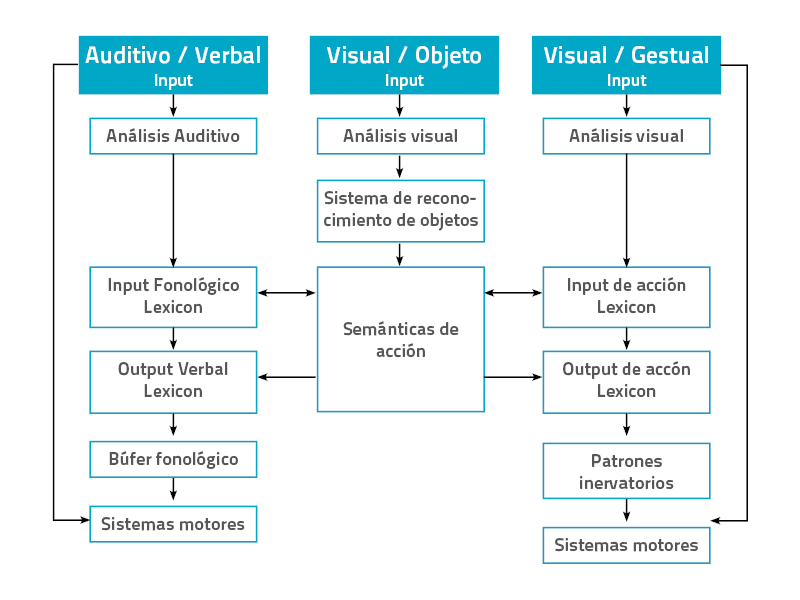

Modelos de apraxia

Un modelo ampliamente usado para la explicación de las apraxias es el de Rothi, Ochipa y Heilman (citado en Junqué, 1999) que distingue dos vías de entrada de información visuales (imitación y acción con objeto) y una verbal (petición de orden). Estas entradas de información producen lexicones de entrada de acción, mientras que la producción y realización se producen a través de un lexicón de salida. Los tipos de actos motores que se alteran en la apraxia serían:

• Movimientos transitivos: relacionados con el uso de objetos.

• Movimientos intransitivos: relacionados con la realización de gestos simbólicos, comunicación no verbal [con significado], o bien intransitivos sin significado [imitación].

Tipos de apraxia

Ideomotoras

Componente espacial y temporal de la ejecución motora: Programas de acción, ejecución del acto motor (espacial y temporal).

Ideatorias

Componente conceptual de la ejecución motora: conocimiento de la función del objeto, conocimiento de la acción, y conocimiento del orden serial de los actos que llevan a esa acción.

Bucofaciales y oculares

Aclaración: Los trastornos del lenguaje como la apraxia del habla y la agrafia apráxica no se incluyen en este apartado, pese a que somos conscientes de que algunos autores las conceptualizan como alteraciones en la ejecución y/o conceptualización de los engramas motores de producción del habla. Este tipo de alteración se considera en Lenguaje.

Bucofaciales: Capacidad de ejecutar movimientos intencionales con estructuras faciales que incluyen las mejillas, los labios, la lengua y las cejas.

Oculares: Se incluye apraxia del párpado y oculares. Párpado: Capacidad para ejecutar acciones con los párpados. Oculares: capacidad de realizar movimientos oculares sacádicos a la orden.

Visoconstructivas

Capacidad de llevar a cabo el acto motor distribuyendo (relación todopartes) correctamente la ejecución de los movimientos en los ejes espacial y temporal. Implica planificación referida a las estimaciones visoespaciales -sobre el objeto- que realiza el sujeto para ejecutar la conducta. La diferencia con la planificación (en Función Ejecutiva) radicaría en que mientras la praxia es un caso específico que implica al acto motor y la distribución de su ejecución la planificación implica estimaciones semánticas y temporales de actos, pero no necesariamente ejecución de engramas motores. Tampoco se incluyen aquí Habilidades Visoespaciales, que no implican ejecución motora ni la relación de las partes y el todo de un objeto ya dado –sin transformaciones- sino transformaciones mentales con objetos.

Breves consideraciones sobre las apraxias: Podría establecerse una clasificación alternativa de acuerdo a la realidad de la evaluación neuropsicológica (gestos transitivos, intransitivos, por imitación, a la orden, con herramientas, espontáneos, actos simples, actos seriados). También podría complementarse con los modelos de Cubelli et al. (2000) o con el modelo de Buxbaum y Coslett (2001).

Sistemas funcionales de las praxias

Los sistemas funcionales implicados en la praxia son variados. Podemos diferenciar hasta seis sistemas implicados en el movimiento. Cada uno de ellos tiene una especificidad funcional, pero como en el caso de la atención el movimiento es una actividad compuesta por subprocesos interrelacionados.

Cerebelo:

Implicado en el ajuste fino de los movimientos y su ejecución temporo-espacial. Es una estación de paso (“hub”)que contiene aprendizajes motores y corrige los movimientos, ejerciendo una monitorización de bajo nivel.

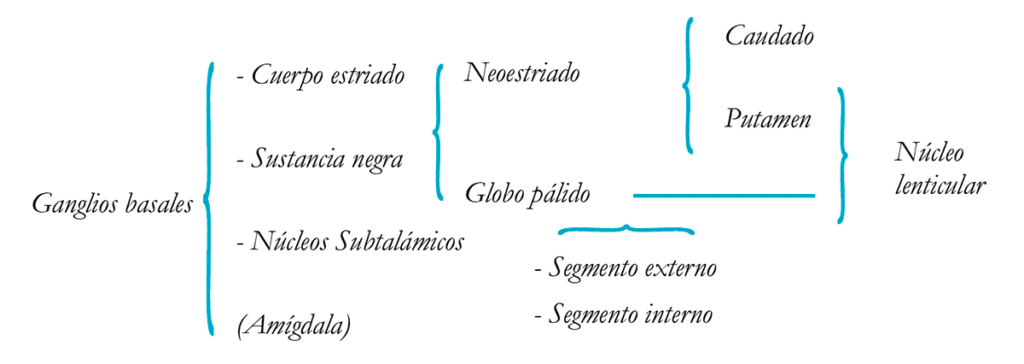

Ganglios basales:

Son unos nodos importantes para al procesamiento motor. Su función es regular y filtrar la información neuronal que proviene de otras áreas (tálamo) para que sea procesada en el área de procesamiento superior (córtex). Los ganglios basales tienen efectos contrarios en la conducta motora dependiendo de las vías implicadas. La vía directa implica el impulso de excitación neuronal desde el tálamo al córtex, aumentando la actividad motora. La vía indirecta decrementa el input excitatorio de las dos zonas, por tanto disminuyendo la actividad motora. Además de esto, los ganglios basales tienen un papel importante en el sistema de recompensa, tomando parte en la predicción de la inmediatez o demora de las recompensas” (Tanaka, Doya, Okada, Ueda, Okamoto & Yamawaki, 2004).

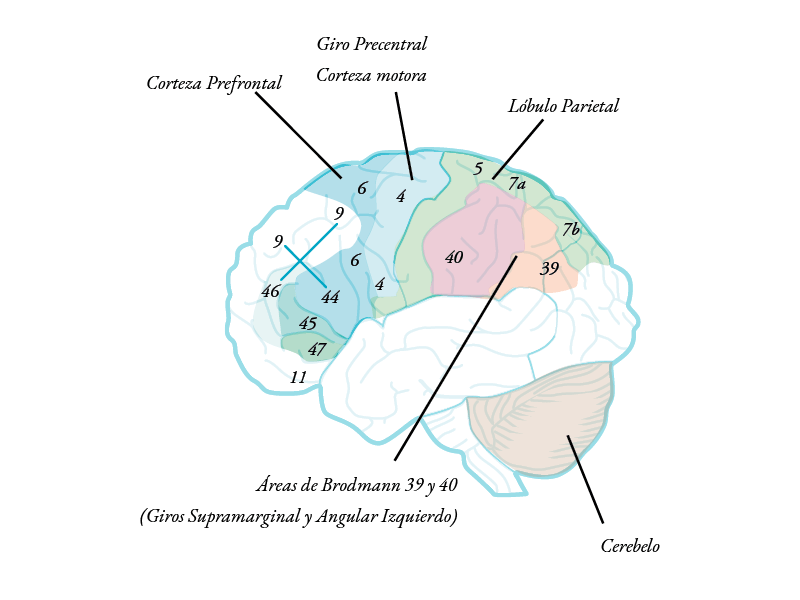

Lóbulo parietal (áreas 5 y 7):

El área 5 está especialmente involucrada en la manipulación de objetos, mientras que el área 7 está implicada en cuestiones visoespaciales del movimiento.

Lóbulo inferoparietal izquierdo:

Contiene engramas automatizados por medio de la experiencia; cuando se realizan computaciones sobre movimientos con la finalidad de tomar decisiones, estas áreas son un “almacén” en el que se buscan patrones de movimiento adquiridos.

Áreas 39 y 40 de Brodmann (circunvolución angular y supramarginal izquierdas):

Son áreas multimodales y polimodales de integración de la información sensorial, lo que permite transformar las representaciones en movimiento.

A medida que avanzamos a un polo anterior del cerebro, las funciones son menos automatizadas e implican procesos cognitivos de alto nivel (planificación, secuenciación temporal, recuperación de esquemas de memoria, toma de decisiones, flexibilidad).

“Bucle” motor frontal:

Área suplementaria motora, corteza premotora y corteza motora primaria. Se trata de un bucle articulatorio de tipo motor, una red de alto procesamiento cognitivo que envía las órdenes motoras a los diferentes núcleos de ejecución.

Corteza prefrontal:

Realiza las computaciones necesarias para la toma de decisiones del movimiento, adapta estrategias motoras, monitoriza el feedback del acto motor y genera patrones de movimiento.

Estrategias para la rehabilitación de las apraxias

El análisis de la ejecución motora en cada paciente permite establecer los procesos específicos que se encuentran alterados. Dependiendo del proceso alterado, durante la rehabilitación se hará énfasis en una u otra técnica. También es relevante establecer el tipo de conducta que se desea rehabilitar. En ocasiones el objetivo para la rehabilitación es la imitación de gestos, mientras que en otros casos son secuencias propositivas, o la rehabilitación con una herramienta determinada. En cualquier caso el objetivo (Buxbaum et al., 2008) nunca es curar la apraxia, sino compensar los déficits presentes buscando la independencia funcional, minimizando los efectos que la apraxia tiene en la vida diaria. El tratamiento de las apraxias (y de otros déficits que implican a las funciones espaciales) puede acompañarse con estimulación propioceptiva.

Hay dos abordajes principales en la rehabilitación de la apraxia (Edman, Webster & Lincoln, 2000): la generalización del entrenamiento y las aproximaciones funcionales. La generalización del entrenamiento parte de la idea de que un paciente puede generalizar el entrenamiento en un área funcional con contenidos sencillos a otros contenidos y actividades funcionales más complejas, pero similares. La aproximación funcional busca rehabilitar o compensar el síntoma, más que la causa, y trabaja con actividades de la vida diaria concretas. Ambos modelos son adoptados en las actividades que elaboramos.

El objetivo de la rehabilitación compensa los déficits cognitivos buscando una funcionalidad independiente.

Los materiales están elaborados para ser significativos y lúdicos, graduando la secuencialidad de las acciones y la adaptación de esas secuencias motoras a contextos cambiantes.

Un aspecto específico es la rehabilitación en el espacio de las conductas. Para lo que hemos ideado un proyecto en el que el sujeto puede ver sus acciones de manera simultánea en el ordenador a través de ejes que dividen el espacio, de tal manera que obtiene un feedback inmediato de su ejecución.

Los principios que guían la elaboración de los materiales son el modelado, el encadenamiento, las aproximaciones sucesivas, y el aprendizaje sin error (aunque en muchas apraxias el cerebelo está preservado y es capaz de almacenar información del aprendizaje, por lo que el error puede ser necesario para obtener feedback y entrenar los movimientos).

También hemos integrado algunas técnicas y ayudas en las actividades. Trabajamos con la posibilidad de introducir la personalización en las instrucciones de análisis de secuencias. Otros aspectos que desarrollamos en las actividades son las pistas en la ejecución de secuencias, el uso de la imitación, y la posibilidad de integrar en la plataforma videos de imitación y repetición.

La aproximación funcional emplea actividades concretas de la vida diaria.

El objetivo futuro en esta función es la sistematización de multitud de conductas con la posibilidad de personalizar las aproximaciones sucesivas.

Habilidades visuoespaciales

Las habilidades visuoespaciales son las capacidades para percibir, aprehender y manipular un objeto mentalmente. Puesto que es una habilidad que implica orientación intrapsíquica y manipulación mental de elementos espaciales las diferenciamos de las capacidades para el reconocimiento –que se tratan en agnosias visuales-, la ubicación en el espacio –que se trata en orientación y en agnosias corporales- y del componente espacial del movimiento –que se aborda en las apraxias-.

Las habilidades visuoespaciales son un componente específico de la función visuoespacial que se circunscribe a la percepción, aprensión y manipulación de objetos mentales. Las alteraciones de las habilidades visuoconstructivas son “disrupciones en la formulación de actividades en las que la forma espacial del producto no es satisfactoria, siempre y cuando no exista una apraxia de los movimientos simples” (Benton, 1969). Se asocian al hemisferio no dominante para el habla, y aparecen con frecuencia acompañados de defectos en la percepción espacial. Estos déficits se encuentran entre las disfunciones más probables tras un daño en el lóbulo parietal, independientemente del hemisferio. Los desórdenes en la construcción toman formas diferentes dependiendo del hemisferio afectado. Si el hemisferio es el izquierdo, irrumpen en la programación o el orden de los movimientos necesarios para la actividad constructiva (praxias y planificación). Las lesiones en el hemisferio derecho implican la alteración de las relaciones espaciales o la manipulación mental espacial.

Las habilidades visuoespaciales: Memoria de trabajo visuoespacial

Los procesos visuoespaciales exigen una mayor participación ejecutiva y son más sensibles a la interrupción durante la realización de otras tareas.

La memoria de trabajo visuoespacial es considerada un subcomponente de la memoria de trabajo, relacionada pero no solapada con las funciones ejecutivas. La agenda visuoespacial sirve como un sistema de trabajo con un almacenamiento limitado, no específico (de una modalidad sensorial), capaz de integrar información visual y espacial en una representación unitaria (Baddeley, 2007). Los procesos visuoespaciales (menos automatizados que los verbales, compuestos por ítems menos familiares y con un proceso de verificación del resultado más complejo) demandan una mayor implicación ejecutiva y por tanto son más sensibles a la disrupción durante la realización de otras tareas que requieren una mayor carga atencional/ejecutiva.

Miyake, Friedman, Rettinger, Shah y Hegarty (2001) han propuesto un triple modelo funcional compuesto por: visualización espacial, relación espacial y percepción visuoespacial. La visualización espacial ccomprende procesos de aprehensión, codificación y manipulación mental de formas espaciales (3D). Las relaciones espaciales (rotación) son transformaciones mentales que implican manipulaciones de objetos en 2 dimensiones en las que la velocidad es un factor relevante. La rotación mental implica dos procesos: en primer lugar la representación de un objeto, y en segundo lugar la transformación mental sobre esa representación, de tal forma que la figura resultante sea comparada con la original. Por último, la velocidad perceptiva visuoespacial es la velocidad y eficacia para realizar juicios perceptivos sin transformaciones. Los tres factores son separables, pero están correlacionados.

Estos tres procesos difieren en el grado en que demandan componentes ejecutivos (determinados factorialmente mediante concentración de oxígeno en zonas cerebrales). Las tareas de rotación espacial se encuentran en un punto intermedio de demanda ejecutiva. Las tareas de visualización espacial requieren mayor control ejecutivo. Las tareas de percepción visuoespacial tienen un perfil bajo de demanda ejecutiva. Cuanto mayor sea la demanda ejecutiva que requiere el proceso –en términos de control atencional y distribución de recursos-, mayor es la relación con el razonamiento y la inteligencia psicométrica (Conway, Kane y Engle, 2003).

Debido a lo anterior, hemos incluido el primero de los tres factores (velocidad perceptiva) en la función de la atención ya que requiere poca demanda ejecutiva, tratándose de procesos dependientes de tiempos de reacción.

Bases anatómicas de las habilidades

La función visual espacial maneja representaciones visuales estables, las transforma y verifica las respuestas a las situaciones.

La imaginería visual y la retención de elementos son cruciales para comprender las bases anatómicas de las habilidades visuoespaciales. Aunque el consenso actual es que las funciones visuoespaciales comparte los sustratos neuronales de las funciones visuales, también existe una función visuoespacial que manipula representaciones visuales estables independientes de inputs visuales (Moulton and Kosslyn, 2009), las transforma, y comprueba las respuestas a las situaciones. Y esta habilidad está fuertemente relacionada con la memoria de trabajo.

Debido por tanto a su naturaleza multifactorial, es necesario comprender que estas funciones se dan a lo largo de grandes escalas neuronales, que implican a todo el cerebro. Por depender de componentes de la memoria de trabajo, consideramos que la corteza prefrontal dorsolateral es fundamental para ejecutar este tipo de proceso. Además, el córtex parietal derecho contiene esquemas espaciales que permiten el análisis espacial de los objetos e incluso el orden espacial de las secuencias numéricas. Por último, el cerebelo ha demostrado ser un componente importante en la rotación espacial mental (Molinari, Petrosini, Misciagna y Leggio, 2003), considerando la rehabilitación de estos trastornos un paso previo a la rehabilitación motora.

Rehabilitación de las habilidades

Los materiales elaborados para la rehabilitación de las habilidades visuoespaciales son jerárquicos (en términos de complejidad analítica) y se basan en técnicas que han demostrado efectividad (Cicerone et al., 2000). Como menciona Weinberg (1979), los déficits en las habilidades visuoespaciales pueden mejorar con un tratamiento en múltiples niveles de procesamiento visuoespacial, por lo que para obtener unos resultados robustos y más generalizables puede ser beneficioso utilizar tanto las actividades de habilidades académicas complejas como actividades de procesamiento visual y actividades manipulativas. Algunas de las técnicas que hemos utilizado para elaborar nuestros materiales son:

- Materiales para el entrenamiento en el escaneo y análisis visual.

- Rotaciones de objetos en 3 dimensiones.

- Ayudas para el análisis de componentes visuales.

- Entrenamiento en el análisis de las características básicas de estímulos como la profundidad, el tamaño, la distancia entre objetos.

- Entrenamiento en orientación visuoespacial.

- Entrenamiento para la organización visuoespacial simple y compleja.

- Actividades para la conciencia somatosensorial (recomendaciones).

- Entrenamiento en técnicas de organización espacial.

- Técnicas de imaginación visual.

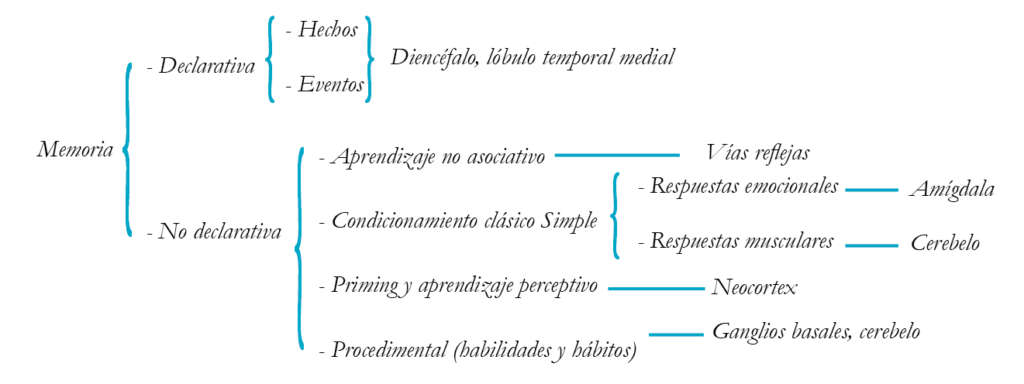

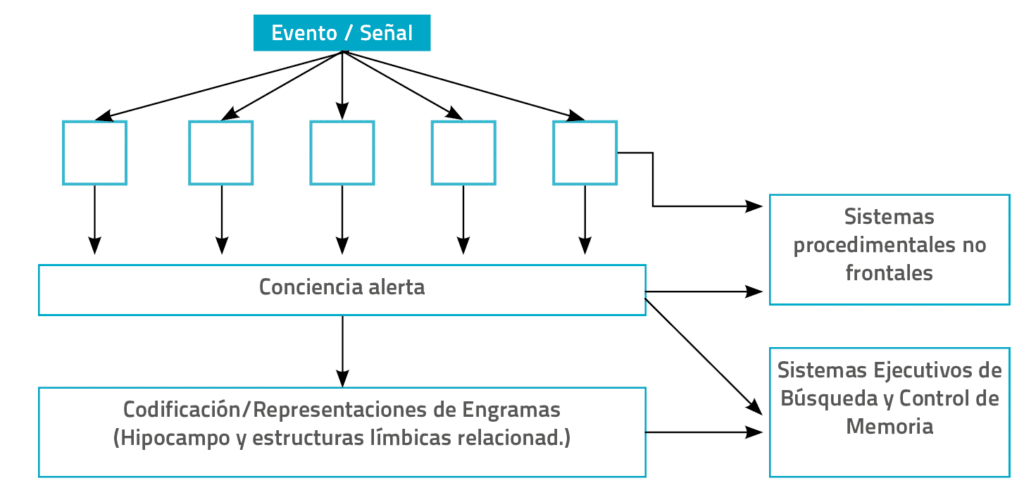

Los materiales permiten ejercitar las habilidades visuoespaciales a varios niveles, pero además contener ejercicios lúdicos con elementos abstractos, pero también significativos para el sujeto que va a realizarlos. Por ello, planteamos ejercicios que integren también visuoconstrucción con materiales con volumen (3D) para formar elementos reales, y claves espaciales para la lectura, entre otros.